KEYSTONE CORPORATION

ロープアクセス技術で、世界のインフラを守ります。

ロープアクセス技術とは、文字通り、ロープを使って(高所・難所に)アクセスする技術で、木登り、窓拭き、ロッククライミング、のり面工事など、多種多様にわたります。

これらのうち、橋梁点検、岩壁・落石調査、特定道路土工構造物点検・のり面調査などの調査・点検に活用できる技術がロープアクセス技術【SORAT】

で、きぃすとんが開発し、ロープアクセス技術協会(略称SORAT)が普及に努めています。

ロープアクセス技術【SORAT】のルーツは、欧米で発展した洞窟探検技術(通称SRT)で、洞窟探検家の関治(せきおさむ)を中心としたきぃすとんスタッフ達が、日本における調査・点検業務に適用すべく開発し、改良発展させたものです。

ロープアクセス技術【SORAT】では、ロープユーザー(ロープ作業者)が1 本もしくは複数のロープを使って、上下左右前後へと自由自在に移動して、どんな高所・難所にも【安全】【迅速】【確実】にアクセスし、近接目視により点検・調査をおこないます。

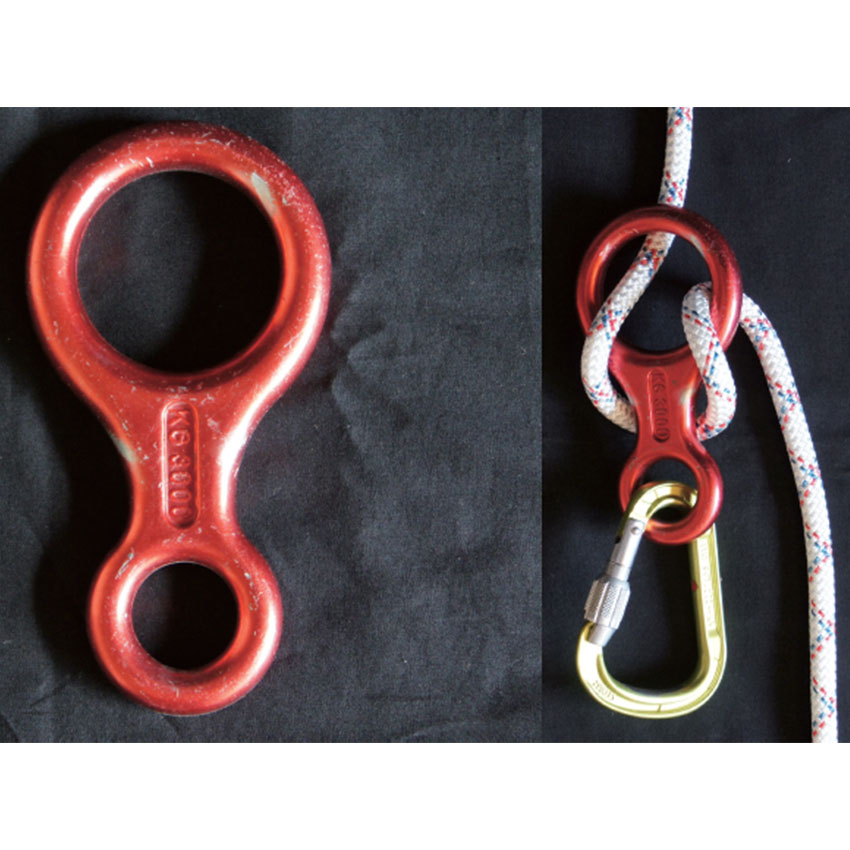

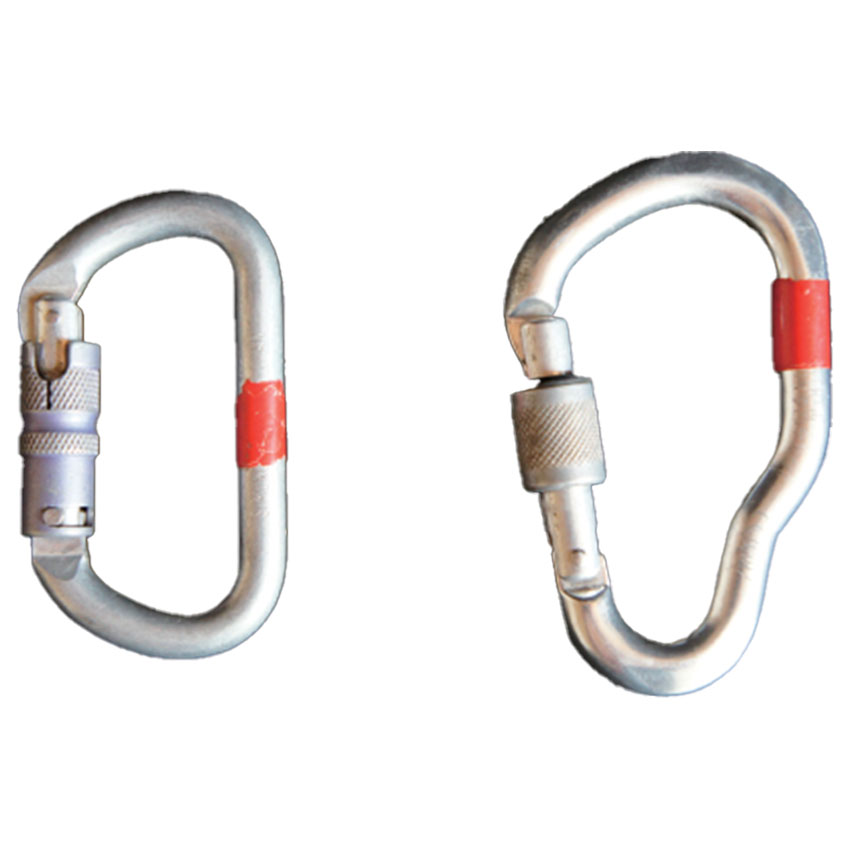

ロープアクセス技術で使用する装備の、ほぼすべてが海外製で、UIAA 規格や

EN 規格に準拠しており、信頼性の高いものです。 大半が金属(アルミ)製もしくは繊維製で、高い強度を維持しつつ、軽量化が図られています。

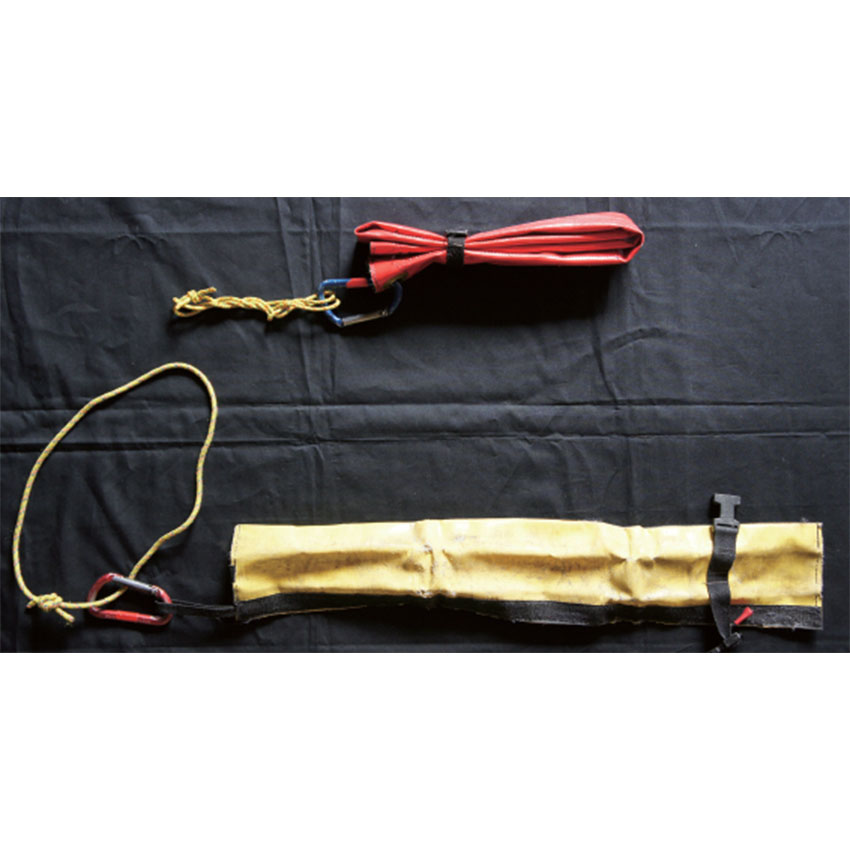

ロープはセミスタティックロープという種類のロープで、径8 ㎜から12 ㎜程度と細く、かつ、しなやかながら、2 トン程度の荷重に耐え、いわゆる親綱と同等の強度があります。

ロッククライミングで使うロープ(ダイナミックロープ、ザイル)との違いは伸縮性で、墜落時の衝撃を吸収するために十分な伸縮性をもたしているダイナミックロープと違い、セミスタティックロープは荷重がかかっても少ししか伸びないように工夫されています。

ロープの長さは20mから100mと様々で、ケースバイケースで使い分け、ロープバッグに収納して携行し、随時、必要分を引き出して使います。

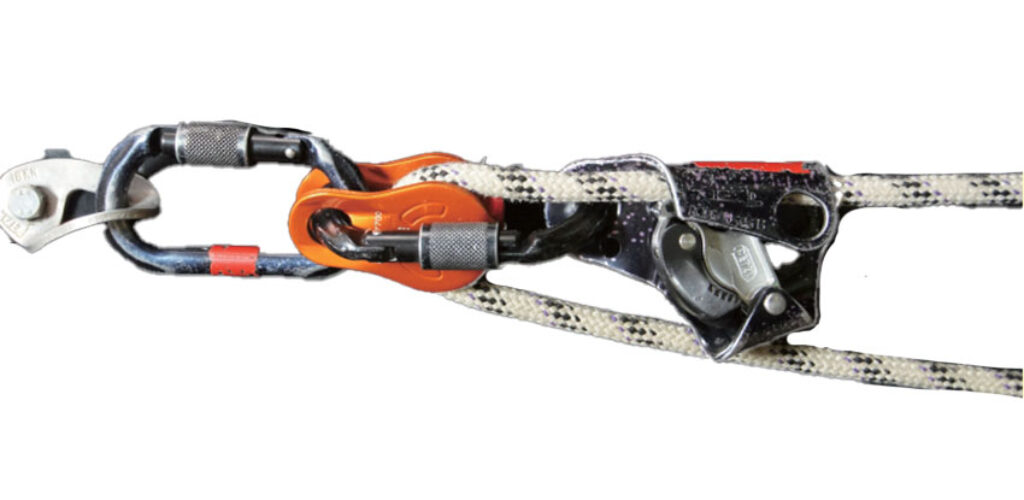

昇降器具は、下降器(ディッセンダー)と登高器(とこうき、アッセンダー)に大別でき、下降器としてはリグ(RIG)、登高器としては、ハンドアッセンダー、チェストアッセンダーなどを組み合わせて使います。

保護帽(ヘルメット)は、いわゆるロッククライミング用と同じで、どんな動きや体勢でも決して脱げないものを使います。

安全帯(ハーネス)は、いわゆるフルハーネスで、ロープアクセス技術専用のものもあり使用者の体にフィットしたものを選び、正しく装着します。

そのほかの装備も含めると、下世話ですが、一式10 ㎏、10 万円程度です。

原則として、すべて自前・自己管理で、ロープ作業者(ロープユーザー)自身で購入し、自分で責任をもって管理し、貸し借りは論外です。

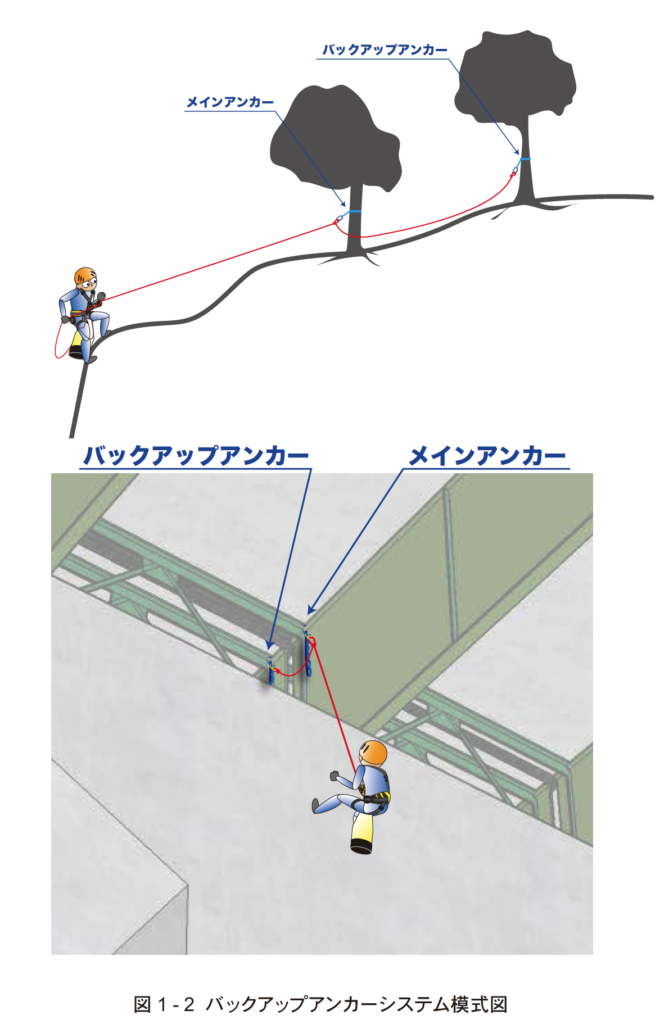

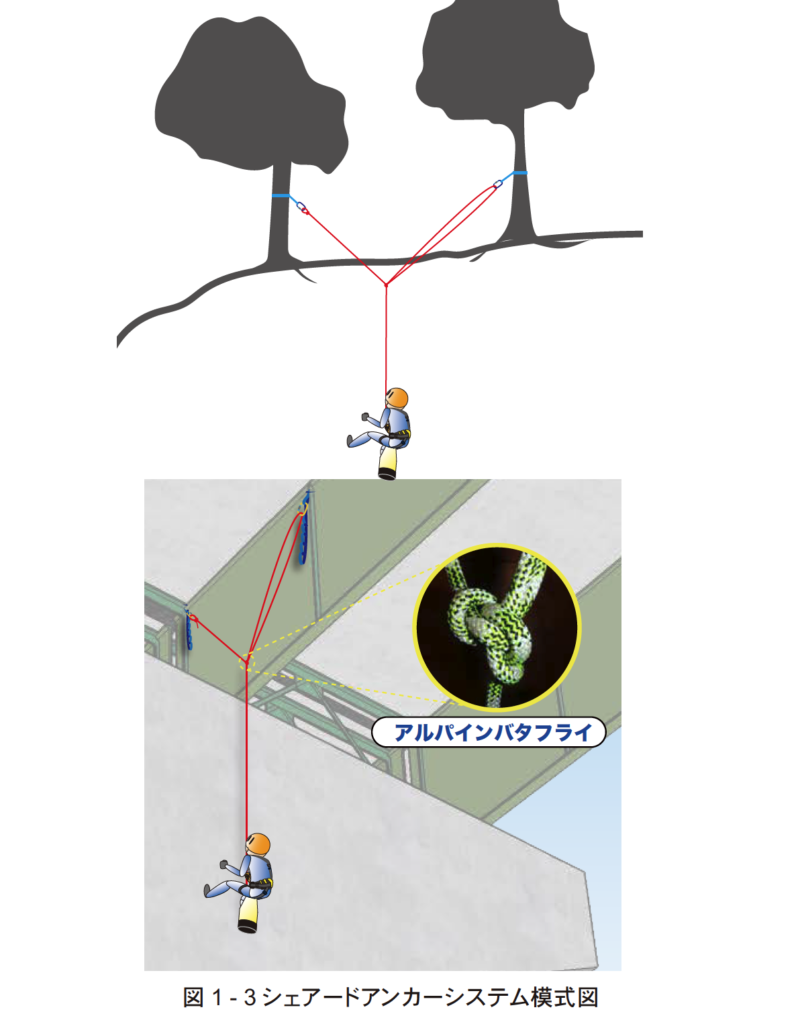

ロープは異なる2 つの堅固な支持物(支点)に緊結して使用し、緊結の仕方によって、バックアンカーシステムと、シェアードアンカーシステム等があり、2 つの支点の位置関係によって使い分けます。

2つの支点(アンカー)をメインアンカーとバックアップアンカーとして位置づけ、メインアンカーにすべての荷重(ロープ作業者の体重ほか)が通常かかり、万一、メインアンカーでの確保が、脱落などで失われた場合に、バックアップアンカーに荷重がかかり、墜落を阻止するシステムです。

2つの支点(アンカー)に荷重を分散してかけるシステムで、Y 字になることからY ビレイともいいます。

Y 字のノットには「アルパインバタフライ」を使用します。 「アルパインバタ

フライ」の特徴としては、荷重を分散できることとノットを作ることによる強度損失を最小限に抑えられることです。

リグ(RIG)は、ロープとの摩擦によってカムが回転し、ボビンとの間にロープを挟むことでロックします。

左手でレバー、右手でロープを握ります。レバーを反時計回りに動かし、徐々に摩擦を解除し下降します。右手の制動側ロープから絶対に手を離さないことが重要です。制動側ロープを握らずにレバーを操作すると、無制動状態となり墜落します。

また下降スピードが速すぎると、下降器のボビンとロープの摩擦で高熱が生じ、ロープの外皮を溶かす可能性があります。1m 降りるのに2 秒程度かけるのが、目安になります。

登高器を使ったロープの登高システムは数種類あり、その中でもロープアクセス技術では垂直または空中での移動や滞在に適したシステムを採用します。

ハンドル付きの登高器と胸部用の登高器を組み合わせて使用します(写真1-3、ハンドアッセンダーとチェストアッセンダー)

登高器は、カムの歯がロープを噛むことにより、フレームとの間でロープを挟むことでロックします。ロープは上方向にはスライドし、下方向に引いた場合にはブレーキがかかります(図1-4)。

器具をロープにセットしたら必ず、荷重がかかる方向に引いてロックしていることを確認します。

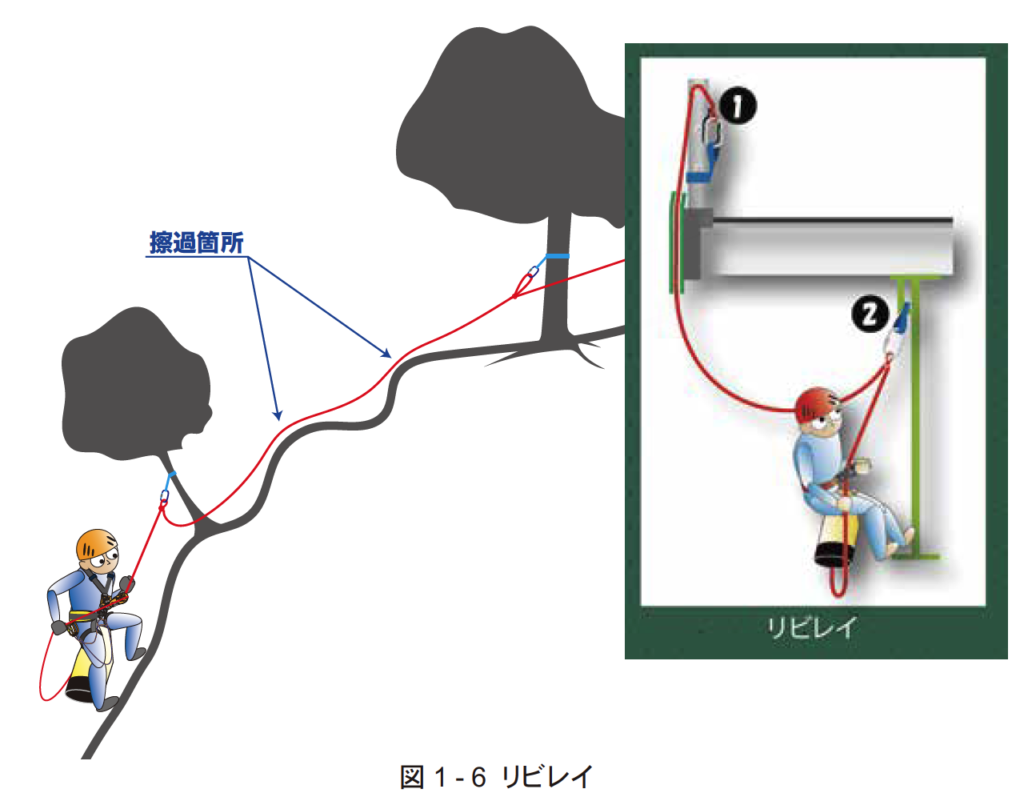

下降途中で、新たな支点を設け、その支点に荷重を乗せ替えることをリビレイという。

ロープがエッジ(鋭利な角、岩角等)に擦過(さっか)する可能性のある場合、擦過箇所の下方でリビレイ支点に荷重(ロープ作業者の体重ほか)を乗せ替えることで、擦過箇所を通過するロープからテンションを抜き(ロープがたるんだ状態にし)、擦過によるロープへのダメージを回避します。

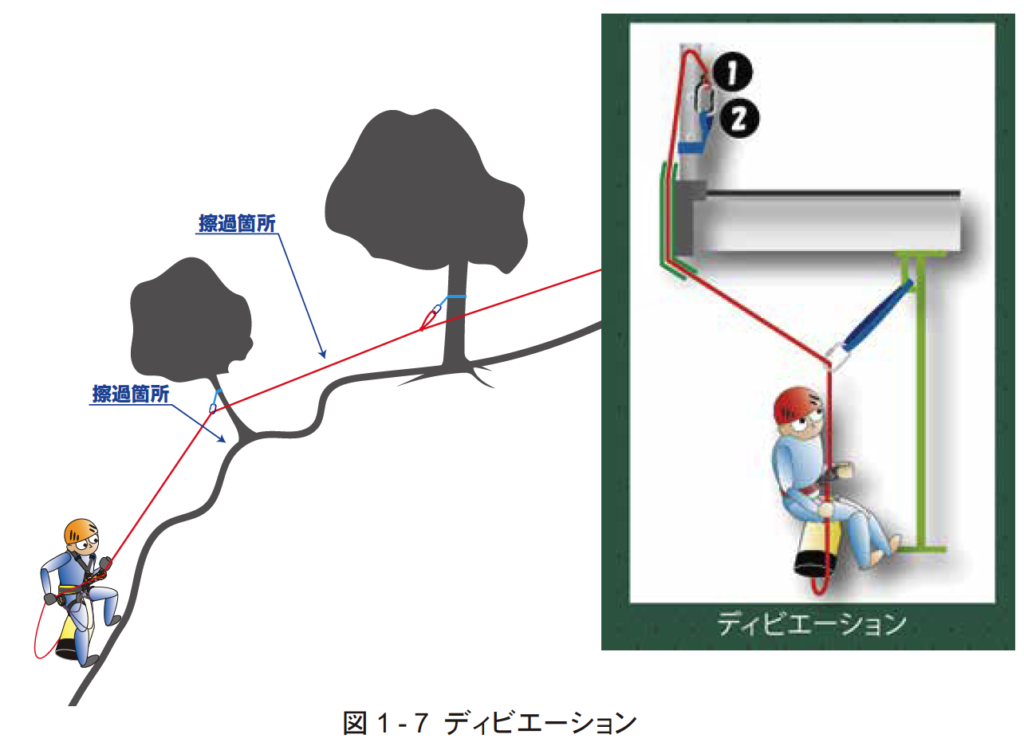

リビレイするだけの十分に堅固な支持物(リビレイ支点)がない場合、リビレイの代用として使われ、ロープを擦過箇所から離すように引っ張ることで擦過を回避します。

ディビエーションはリビレイと違い、ロープは結束せずにカラビナ内を通過するのみです。 ディビエーション支点は擦過箇所の反対側の壁、木などから取得し、ディビエーション支点から伸ばしたスリングにカラビナを取り付け、ロープを通過させます。

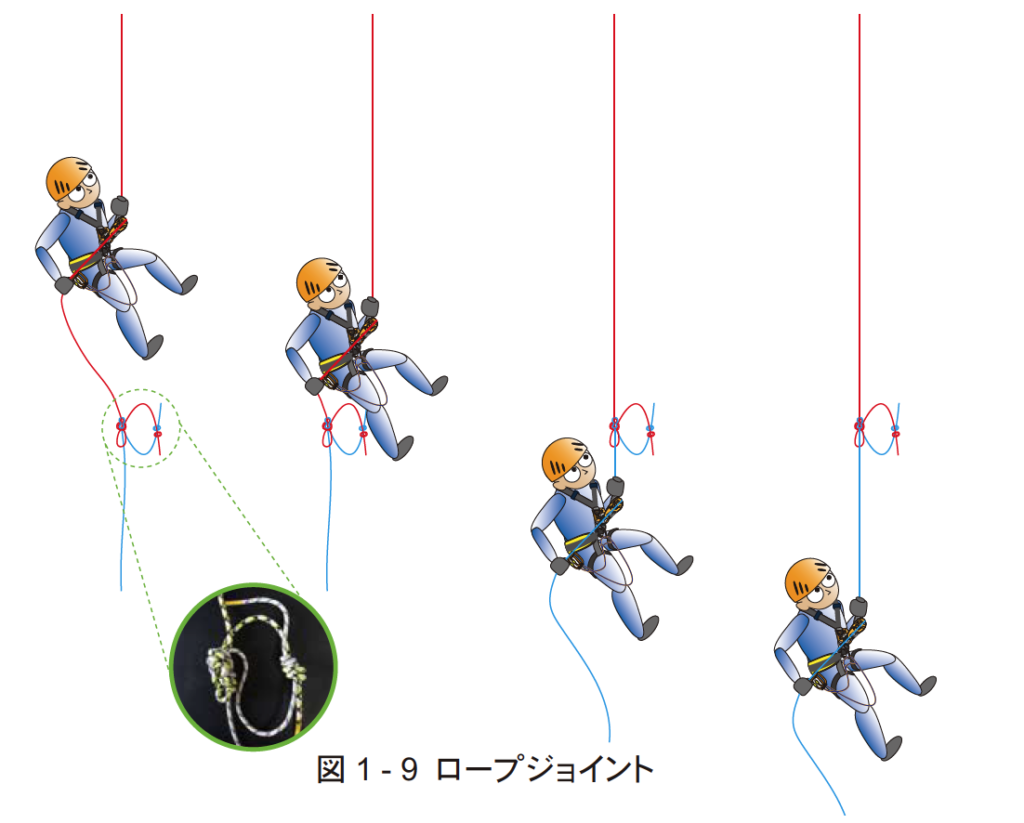

下降途中でロープが足りなくなった場合は、ロープを結び合わせた上で、その結び目(ロープジョイント)を越えて下降します。

ロープジョイントには、バックアップノットを必ず作成し、結び間違いによる墜落を防ぎます。 後述の「2 点確保の大原則」はここでも徹底しています。

きぃすとんのロープアクセス技術【SORAT】は、安全確保を大前提にした技術と謳(うた)っており、具体的には次の“安全確保3 原則”が基本となります。

◆安全確保3 原則 その1 『2 点確保の大原則』

◆安全確保3 原則 その2 『作動チェック』

◆安全確保3 原則 その3 『仮荷重テスト』

以上の“安全確保の3 原則”が “いかなる場合でも絶対に” 確実に出来るようになれば、安全確保は万全!!・・と言っても過言ではないです。

◆◇◆安全実績35 年 おかげさまで、創業以来無事故のきぃすとんです◆◇◆

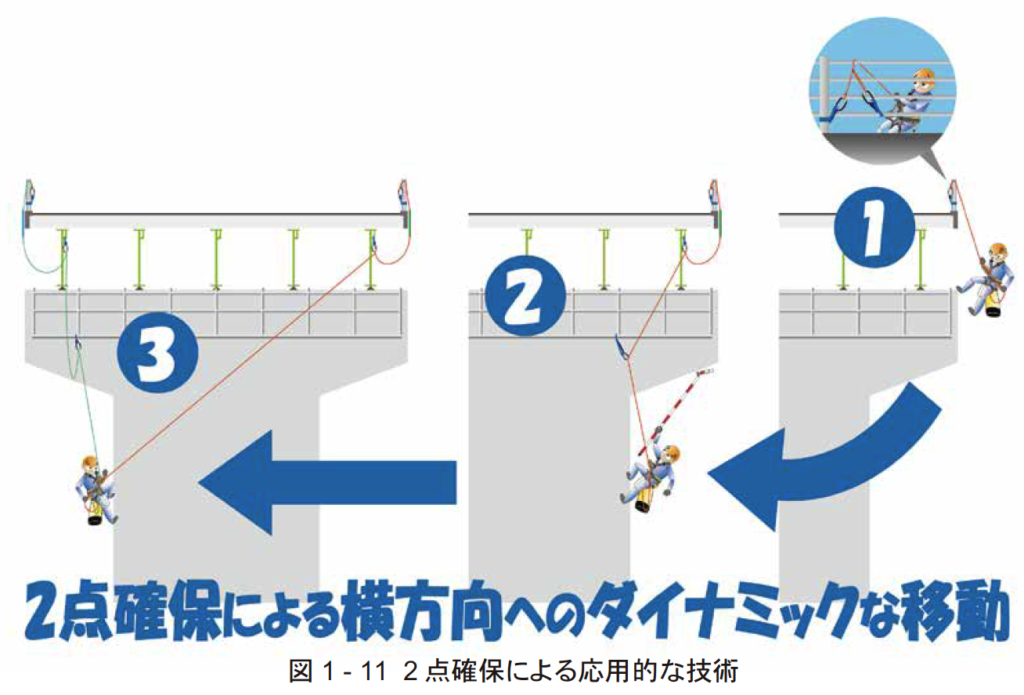

常に最低2 点で確保する。 万が一、片方の支点での確保が失われても、もう一方の支点での確保が残っているので墜落しない・・・との大原則です。

移動のため支点を掛け替える場合は、移動方向に新たな支点を設置し、一時的に3 点で確保した上で、元の1 点を解除し、2 点確保に戻し、移動します。

この『2 点確保の大前提』は、改正安衛法(ロープ高所作業)で義務づけられたライフラインの概念を“超える”安全確保原理としての位置づけも出来ます。

2 点確保を大前提に、3 次元的に迅速かつ自由自在に移動するロープ技術が独自開発され日々進化(深化)しています。

ロープをセットした下降器・登高器が正常に作動することを、ロープをセットするたびにチェックして確認することを作動チェックといい、安全確保3 原則のひとつです。

作動チェックにより器材へのロープセットの間違いや、カラビナのねじれがないことなどを確認します。

下降開始時やリビレイ時などの、支点を構築するたび・・・予め安全を確保した上で・・・、試しに支点に全体重をかけてみて、支点が十分に強固であるかをチェックして確認することを仮荷重テストといい、安全確保3 原則のひとつです。

このテストに合格した支点のみを使用してロープをセットします。

改正安衛法(ロープ高所作業)において“メインロープとライフラインは、作業箇所の上方のそれぞれ異なる堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。”と記載されており、「堅固な支持物」であるかのテストに該当します。

ロープに損傷が出来ていないかどうかをチェックすることをロープチェックといい、日常管理でのチェックだけでなく、作業現場においてもロープバッグからの出し入れのたびに触診と目視により損傷がないかチェックを繰り返し、もしあれば即、廃棄します。

このチェックにより、ロープが傷んでいて、切れる可能性を無くしています。

「ロープは、切れないのですか?」と、よく心配されますが大丈夫です。うちのやり方だと切れることはありません」。

ロープが切れる可能性は、主に下記の3 つが単独、もしくは合わさった時です。

その1 ロープにかかる荷重が大きすぎて、切れる。

その2 ロープが傷んでいて、切れる。

その3 ロープが鋭利な角でこすれたりして、切れる。

これらの可能性に対して、ロープアクセス技術【SORAT】では、以下の対策を万全に講じています。

その1 ロープにかかる荷重が大きすぎて、切れる。

対策1 使用するロープの強度は十分で、親綱と同程度で、2 トン程度の重さにまで耐えられます。

その2 ロープが傷んでいて、切れる。

対策2 ロープチェックを日々、使用前、使用後ごとにこまめに実施し、傷みがあれば、廃棄しています。

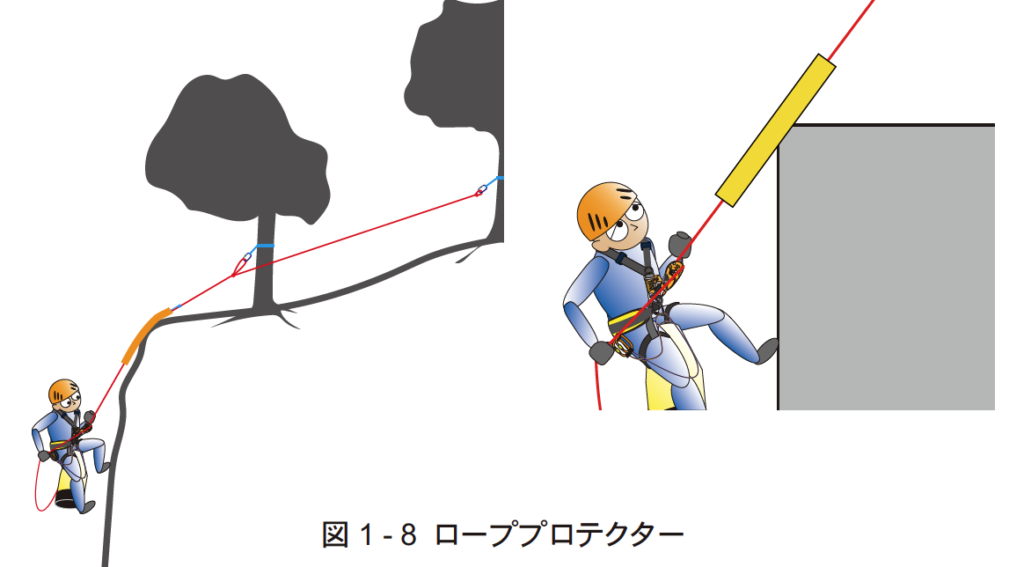

その3 ロープが鋭利な角でこすれたりして、切れる。

対策3 ロープが鋭利な角等に触れないように、リビレイやディビエーションなどのロープ技術でロープの通過位置を制御したり、ロープガードなどでロ

ープを保護したりします。

このように、ロープアクセス技術【SORAT】では、上記の万全の対策で、ロープの切れる可能性をゼロにしています。

ロープアクセス技術による橋梁点検で多く用いられる、きぃすとんのオンリーワン技術を中心に紹介します。 絶対の安全を大前提に日々進化(深化)しています。

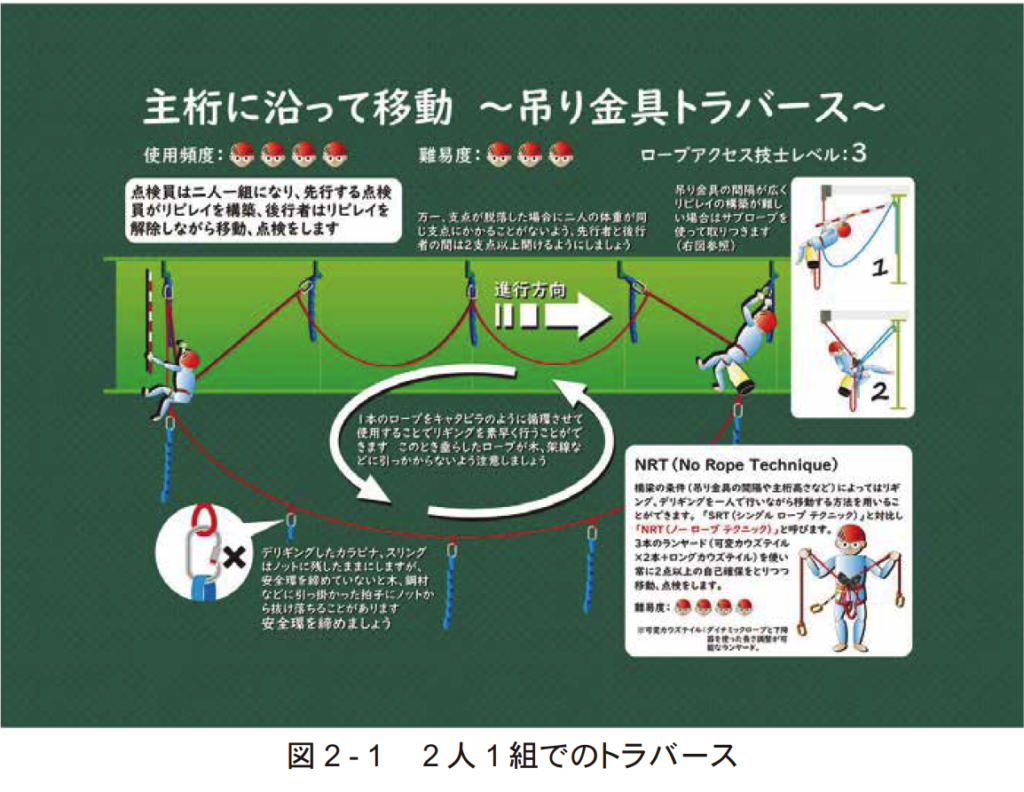

ロープアクセス橋梁点検の基本的技術です。 吊り金具や主桁ウェブのスカ

ラップ、横構などスリングが掛けられるものに支点を作り、次々に乗り換えて水平方向へ移動しながら点検します。

また、トラバースには1 人で支点の設置、撤去までを行いながら進む「1 人トラバース」と2 人1 組になり先行する点検員が支点を作り後に続く点検員が撤去しながら進む「2 人トラバース」があります。

進む(点検する)スピードは2 人トラバースのほうが速いですが、同範囲を点検する人工数は倍になります。 多くの場合一人トラバースの方が経済的ですが、主桁、横桁の形状によっては1 人では進めない場面もあり、現場毎に最適な方法を採用しています。

進みたい(点検したい)方向に支点となる部材がない場合に、躯体にボルトを打設し支点を作成しながらトラバースを行う技術です。

通常のトラバースに比べアンカー打設の手間があるため点検スピードは落ちます。

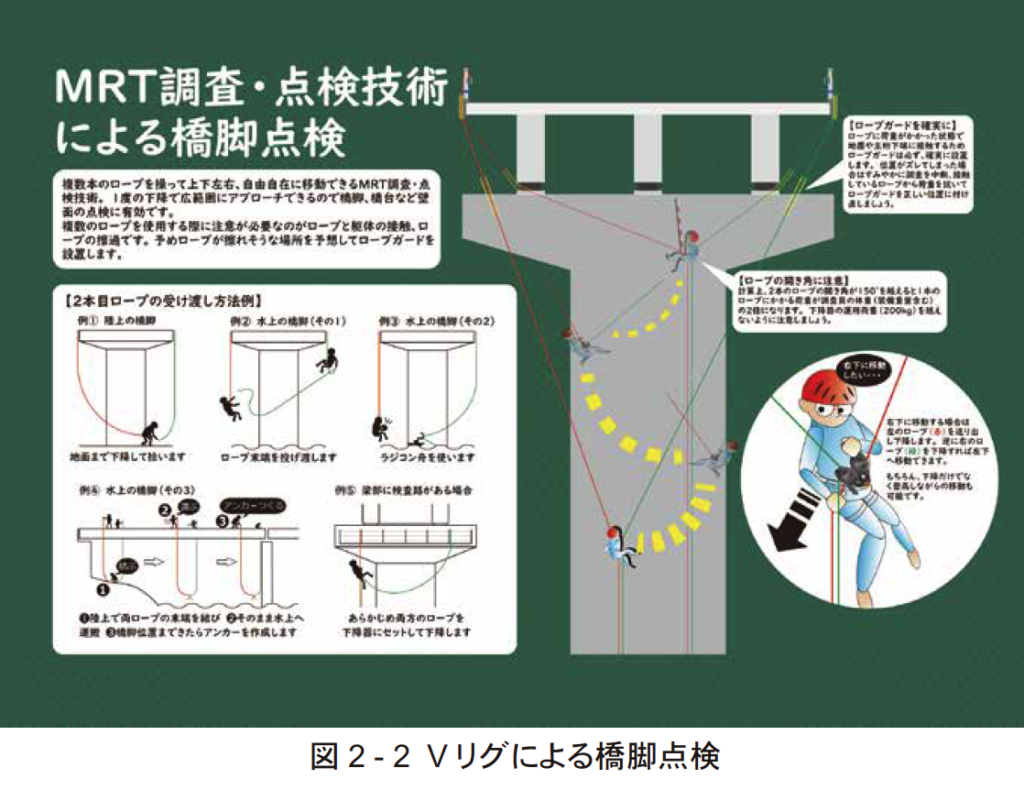

複数の異なる支点を取ったロープと複数の下降器(登高器)を使用して立体的に移動する技術です。

一度の下降で広範囲をカバーできるので橋脚点検時には必須です。

あらかじめ張力を持たせたロープにぶら下がり水平方向へ移動する技術です。

PC 床版橋など支点が取れない場面での移動、点検に効果を発揮します。

支点間距離で20m程度まで対応可能です。

斜張橋、吊橋の点検では主塔頂部へいかにアプローチできるかがポイントになります。

主塔自体に昇降設備が整備されている橋梁なら問題ないのですが、そういうものがない場合がほとんどです。 きぃすとんでは安全・迅速・確実に主塔頂部へ到達する方法を編み出し、実践しています。

(写真2 – 5 ビッグショット)

(写真2 – 6 ドローン)

(写真2 – 7 エイド)

ビームスライダーを使ってのトラバースについて。

ビームスライダーは吊り金具等、支点となる部材がない場合に主桁、横桁、

縦桁の下フランジに設置し支点の一つとして使用します。

下フランジ幅が変化する場合や端部がフリーの場合(他の鋼材との間に隙間がある場合)には抜け落ちる可能性があるので運用には十分な知識と注意が必要です。ビームスライダーがあれば移動(トラバース)のスピードはぐっと上がります。

また、前述したような支点が取れない場合には必須の器具になりつつあります。が、下フランジに設置して使用するので点検員の位置は下フランジより下になってしまいます。 桁高が高い場合には床版への近接ができない位置です。

移動はできるけど近接はできない・・・では点検には使えません。 使いどころを考えての運用が必要です。

ロープアクセス技術【SORAT】は、前述「技術について」「安全について」で説明したように、確立された技術であり、正しく実践すれば安全な技術です。

しかしどのような技術においても事故のリスクと完全に切り離すことは難しいです。高所・難所にアクセスするという性質上、事故遭遇者がロープアクセス技術者にしかアクセスできない場所にいる場面が想定されます。

少なくとも一般の公的救助機関(消防・警察)が到達可能な場所まで事故遭遇者を自力(現場調査メンバー)で搬出できる能力を有することが必要です。

きぃすとんのロープアクセス技術【SORAT】では、年数回のレスキュー訓練の実施を義務付けて安全対策を行っています。

また事故が発生した場合を想定し、予め緊急時の連絡先や周辺の医療施設の

情報を収集しておきます。

事故が発生した場合には、必要に応じて、レスキュー等の対応を行い、速やかに医療機関を受診する必要があります。

「ロープアクセス技術」は改正された安全衛生規則(平成28 年施行)におい

て「ロープ高所作業」に該当します。

(1) ロープ高所作業の定義(第539 条の2関係)

ロープ高所作業の定義を、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40 度未満の斜面における作業を除く。)」としたこと。

また従事する調査員は「ロープ高所作業特別教育」を修了しておく必要があります。きぃすとんでは全調査員が「ロープ高所作業特別教育」を修了しております。

ロープ高所作業に係る業務に従事する労働者に対する特別教育について、学科教育、実技教育の内容を次のとおり規定したこと。(第23 条関係)

(学科教育)

(1) ロープ高所作業に関する知識 1時間

(2) メインロープ等に関する知識 1時間

(3) 労働災害の防止に関する知識 1時間

(4) 関係法令 1時間

(実技教育)

(5) ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに安

全帯及び保護帽の取扱い 2時間

(6) メインロープ等の点検 1時間

改正された安全衛生規則(平成28 年施行)により、『ロープ高所作業』が定

義され、『ライフラインの設置』が義務づけられました。

この中で『経過措置』に関する項目があり、「ロープアクセス技術」はこの部

分を網羅しています。経過措置の内容は以下になります。

ロープ高所作業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業やのり面保護工事に係る作業以外の作業( 橋梁、ダム、風力発電などの調査、点検、検査等を行う作業など) については、①及び②の措置を講じた場合に限り、当分の間、1の「ライフラインの設置」の規定は適用しないこととしています。

①メインロープを異なる2 つ以上の強固な支持物に緊結すること

②メインロープが切断するおそれのある箇所との接触を避けるための措置

を講じること。( ディビエーション) それが困難な場合は①の他に当該箇

所の下方にある堅固な支持物にメインロープを再緊結すること。(リビレイ)

つまり調査・点検現場では、2 点確保や、ディビエーション、リビレイなどの安全対策を講じるならば、必ずしもライフラインの設置は必要ないとの例外規定です。

「きぃすとんでは、なぜ、ライフラインを使わないで、メインロープ1本で、ロープアクセス作業をしているのですか?」

とのご質問をいただくこともあります。理由は二つです。

作業の特性・制約上、ライフラインの設置が困難なケースが多いことです。 ライフラインの設置が不可能、もしくは困難、さらに無理して設置しても無意味なケースが、きぃすとんが得意とする調査・点検・検査の現場では少なくないため。

“経過措置”として改正安衛則において、ライフラインを設置しなくてもよいケースがあると認められているということです。

“経過措置”では、調査、点検、検査等の作業に限って、以下の条件①と条件②の措置を講じることを前提に、ライフラインは設置しなくてもいいとされています。

条件① メインロープを異なる2 つ以上の強固な支持物に緊結すること。

条件② メインロープが切断するおそれのある箇所との接触を避けるための措置等を講じること(ディビエーション、リビレイ)。

上記の2つの理由で、きぃすとんでは調査、点検、検査等の業務が多く、改正安衛則の規定に基づき、しかるべき措置を講じることで、ライフラインを必ずしも設置しないことが多いです。

ご安心下さい。ロープアクセス技術【SORAT】では、万全の対策でロープの切れる可能性をゼロにしております。

創業以来35年間、無事故の安全実績があります。

腰と太腿で体重を支持する安全帯。シングルロープテクニックに適したハーネスを使用する。本講習ではロープの登高・下降に有利で軽量なワーク用アッセントハーネスを使用する。

少し煩雑になるが、ロッククライミング用のシットハーネスでも使うことができる。

チェストアッセンダーのトップホールを通して、首・胸・脇を通って上半身を支えるベルト。簡易なチェストハーネスには、主にトルスタイプとチェストエイトタイプがある。

●トルスタイプは首・背中しか支えないが、長さの調節が容易。

●チェストエイトタイプは脇の下を交差して支えるので、トルスに比べると支持面積が大き

く安定感に優れる。

ロッククライミング用のチェストハーネスは上半身の支持面積が適度に大きく、使いやすい。

ワーク用のチェストハーネスは主にトルスタイプで、厚いパッドが入っている。長時間のロープ

作業に適するが、重くかさばるため、搬入に労力がかかる山岳現場や装備を軽量化したい場

合などには向かない。

ワーク用のフォールアレストハーネスは、胸部や背部にアタッチメントポイントが配置され、

墜落時の衝撃を均等に分散するために設計されている。

厚いパッドが入っており、ベルトの幅が広いため長時間のロープ作業やフリーハンギングに

適する。重くかさばるため、搬入に労力がかかる山岳現場や装備を軽量化したい場合など

には向かない。

胸部に取り付けるアッセンダーとして特化したもの。

ロープが脱着しやすいようにカム部のプレートが最低限の大きさとなっている。ボトムホールに角度をつけることで、チェストアッセンダーが体に平行になるように設計されている。

強度はベーシックと同じ。

手でつかんで使用する用途に特化したもの。

ベーシックアッセンダーにハンドルを取り付けたもの。フットループと合わせて使用する。片手で脱着が可能。

強度はベーシックと同じ。