KEYSTONE CORPORATION

ロープアクセス技術で、世界のインフラを守ります。

What is Slope Inspection

のり面(法面)とは、道路や鉄道、ダム、宅地造成などの工事に伴って人工的に造られた斜面のことです。具体的には、山を削って作る「切土(きりど)のり面」や、土を盛って造成された「盛土(もりど)のり面」などがあり、落石や崩落を防ぐための構造物や処理が施されている、重要なインフラ構造物です。

このように造成された法面は、風雨や地震などによって少しずつ劣化や変状が進み、がけ崩れや落石、土砂の流出などのリスクが高まります。このような災害から人々の暮らしや交通インフラを守るため、のり面点検・調査は不可欠な業務です。

・崩落・落石・地すべりなどの災害防止

・劣化や変状の早期発見

・補修や補強など対策工事の要否判断

・安全なインフラの維持管理

のり面点検は、インフラの健康診断ともいえる重要な役割を果たしています。

のり面点検には足場を必要とせず、上下左右前後方向へ自在に移動が可能なロープアクセス技術SORATによる方法が最適解です。

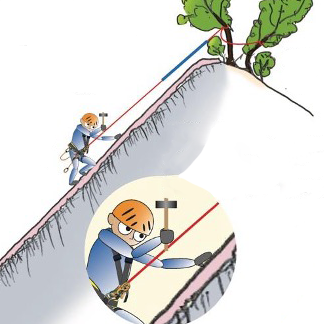

このロープアクセスによる調査は、ロープ高所作業の現場に豊富な経験を持つ地質に精通した専門家自身が、ロープアクセス技術を 駆使して、法面を安全・迅速・ 自在に移動することにより、発生している変状や崩壊兆候などの異状を的確に調査するものです。打音調査や近接目視・接触観察により、かすかな変状・亀裂も見逃しません。

調査にあたる当社のすべての作業員は、「(一社)ロープアクセス技術協会※」が定める厳しい基準をクリアした、ロープ高所作業にも対応可能なロープアクセス技術「SORAT」の有資格者です。安全を確実に確保しつつ高精細・高効率な調査を行います。

※ロープアクセス技術協会…ロープアクセス技術の正しい技術普及と、業界随一のロープアクセス技術「SORAT」の指導・資格認定を担う一般社団法人。高い可動性と安全性を兼ね備えた唯一無二の技術、国内のみならず海外からの技術習得志望者も多い。

1. 高所・急斜面での作業が必要な場合

2. 足場設置が非効率な場合(コスト・時間の問題)

3. 狭小地やアクセスが制限される場所

4. 周囲への影響を最小限にしたい場合

5. 詳細な近接目視点検が必要な場合

6. 環境や自然景観を保護したい場合

ロープ高所作業(ロープアクセス)では足場や重機が不要なため、交通規制が不要なケースが多く、コスト削減や工期短縮に貢献しています。時間制約が厳しい現場や通行量の多いエリアでも対応可能です。

チーム編成は通常、ひとチーム3名の調査技術者で構成され、うち法面にとりつく調査技術者(通称はロープユーザー)が2名、支援要員としての調査技術者(通称は遠景マン)が1名で、現場条件等に合わせて、臨機応変・適材適所の人員配置を工夫します。

チームを統括するのは隊長(チームリーダー)で、ロープユーザー、もしくは遠景マンを兼務し、作業すべてを指揮します。

ロープユーザーは、法面に関する十分な知識と調査経験を有し、各自、個別に調査作業をすすめます。

遠景マンは遠景写真を撮るだけでなく、作業が円滑に進むように作業全体に目を配る重要な役目を担います。

無人航空機(ドローン、UAV)を飛行させ、空撮も行います。

法面の安定性を診断し、崩壊兆候の察知、崩壊要因メカニズムの推定・判断、対策工の要否、対策工種の提案などを行います。調査技術者自身が、ロープ高所作業であるロープアクセス技術を駆使して間近に接近(アクセス)し、じかに近接目視・直接観察することで正確・詳細に把握します。

はじめに、のり面全体を遠望によりじっくり観察します。この遠望目視により、のり面は多くの情報を語る「饒舌な存在」となります。

熟練技術者は、遠望で8割、近接で2割のバランスで観察します。遠望によって異常の兆候や注目すべきポイントを見極め、近接目視ではそのポイントを確認・裏付けします。

遠望目視では主に、法面の勾配や遷急線、表面のでこぼこや平滑さなどに着目します。これらは、内部の状態や変状リスクを推察するための重要な手がかりです。

さらに、施工時に崩壊があった可能性や、緩んだ部分を取り除いた痕跡など、のり面自体の形状も読み取るべき情報です。小段が欠損している場合なども、過去の変状や施工履歴を示すサインとして注視します。

近接目視し、下記のような変状の変化を確認します。

通常の点検記録では「位置」「開口幅」「広がり」などの基本情報にとどまりがちです。しかし、可能な限り亀裂の成因や発生メカニズムまで読み解く姿勢が望まれます。

のり面の崩壊には、いくつかの典型的な原因と亀裂の発生メカニズムがあります。点検時にはこれらの特徴を的確に捉え、潜在的なリスクを見抜くことが重要です。

施工当初から存在する微細な初生的な潜在亀裂が、風化や経年劣化、外力の影響によって拡大・表面化することで、崩壊の引き金となります。典型的な亀裂パターンとして:

・モザイク状のひび割れ

・亀甲状(六角形)のひび割れ(ハチの巣状)

が見られる場合、構造全体の劣化が進行している可能性があります。

崩壊の兆候として次の亀裂パターンが現れます:

上端部: 水平方向の開口亀裂(下側がずり下がる)

右側: 「ミ型」の雁行亀裂(右横ずれ)※

左側: 「杉型」の雁行亀裂(左横ずれ)※

下端部: 押しかぶせるような押し出し性の亀裂

さらに、下部構造物(U字溝など)のずれや浮き、破損も、のり面全体の不安定化を示す兆候です。

\ \ \ \

\ \ \\ \

「ミ型」雁行亀裂

/ / / /

/ / /

「杉型」雁行亀裂

並行して現れる開口亀裂群は、地山の内側から外側への押し出し圧力を示唆しており、部分的な崩壊の兆しと捉えられます。

草木や樹木の根の成長が、亀裂を新たに発生させたり、既存の亀裂を拡大させたりする場合があります。

特に、吹付の上端部や両端部における根の侵入による開口亀裂は注意が必要です。

地形的な突出部(凸部)では、局所的な応力集中により、開口亀裂が生じやすくなります。

周囲の地すべり活動が、のり面に間接的な負荷を与え、亀裂や変状の誘因となるケースもあります。

このように、亀裂の形状・位置・パターンを詳細に観察することで、崩壊の原因や兆候を早期に捉えることが可能です。

背面空洞は以下のような原因で生じる場合があります:

吹付背面の地山がスレーキング等により劣化し、土砂状化 → 水抜き孔から流出 → 空洞形成

吹付が自重で下方に移動 → 局所的に空洞が形成

崩壊兆候に伴う空洞(例:ブロックの脱落による背面空洞)

のり面掘削時に確認された崩壊痕跡

地質特性の違いに起因する崩壊挙動の変化

小段の欠損や不整形部位

このように、単なる寸法的記録にとどまらず、亀裂が“語るもの”に耳を傾けることが、崩壊の兆候把握や対策の的確な判断につながります。

使用器具:

・チョーク(マーキング用)

・スケール(亀裂幅の測定)

・赤白ポール

・コンベックス

打音調査は、吹付のり面に、背面空洞や、背面土砂(緩み地盤)が存在しているかどうかを推定するための基本的かつ重要な調査手法です。

打撃音

石頭ハンマーを用いて法面表面を強打し、返ってくる音(打撃音)によって判別します。経験のある技術者であれば、「打音正常/異常」はもちろんこと、「空洞音 / 土砂音 / 表面的な浮き」といった音の違いを聴き分けることができます。

この作業には一定の経験と感覚的な判断力が求められます。

打音異常箇所の検出

法面全体を打音しながら、音に異常があった箇所を見いだした時点で、その周辺を重点的に打音し、打音異常の範囲の特定を行います。それらが、「背面空洞範囲 候補」「背面土砂(緩み地盤)範囲 候補」となります。

コア抜きによる確認

打音異常と判断された範囲が、本当に背面空洞や背面土砂が存在するかを確定するには、別途コア抜き調査による裏付けが必要です。

地質に応じた調査対応

また、地山が岩盤のように硬くない場合や、風化・軟弱な地質である場合には、そもそも打音の反応が明瞭に現れにくく、音の判別が難しくなることがあります。このため、地質条件によっては打音調査の限界を理解したうえで、他の調査手法との併用を検討することが望まれます。

使用器具:

・石頭ハンマー

・金属棒

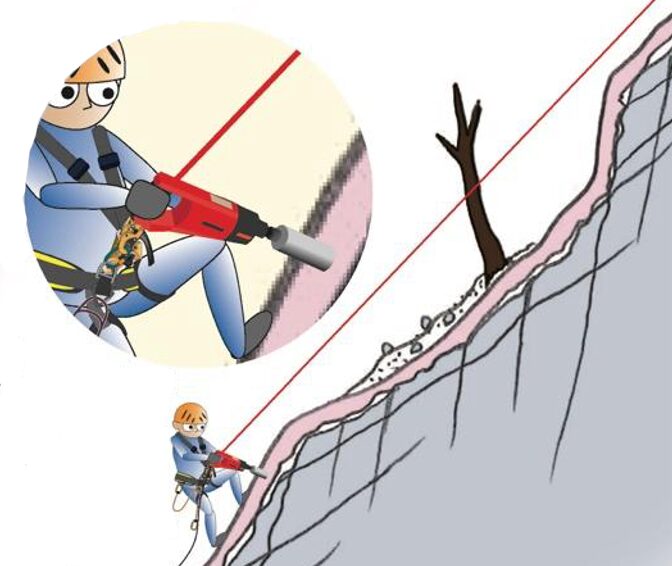

削孔

マシンで穴をあけ、吹付工背面の地山状況を調べます。法面の任意の位置において孔径40.0㎜〜66㎜程度、長さ200㎜程度のコア抜きを行い、背面空洞の有無や風化状況を確認します。打音調査や熱赤外線調査と組み合わせることで、空洞範囲、土砂範囲を特定していきます。

また、採取した円柱状の試料(コアサンプル)に対して、圧縮強度試験・中性化試験等を実施することで、吹付工の強度・品質・劣化具合が分かります。

■「使用器具」

コアマシン(有線 / バッテリー)、

エアダスター ・ 高圧洗浄スプレー (内部洗浄)、

ピンポール or 鉄筋 (風化深度測定)、

ファイバースコープ(背面空洞確認)

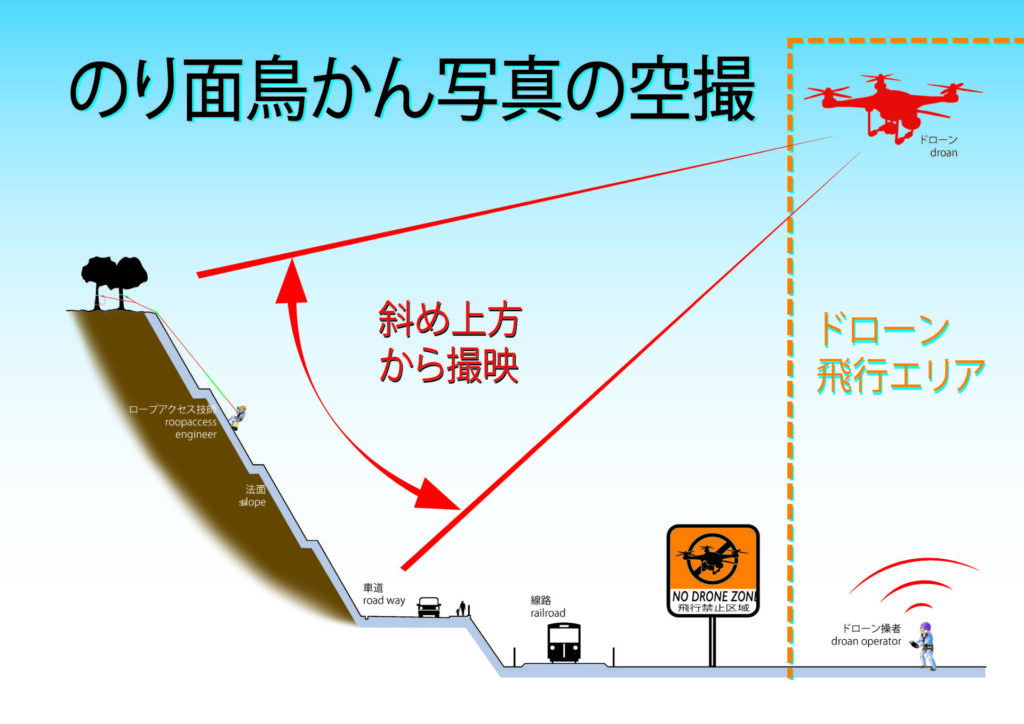

ドローンを用いて高所やアクセス困難箇所を空撮し、映像で確認します。

使用器具:

小型ドローン(高解像度カメラ搭載)、操縦用モニター・アプリ

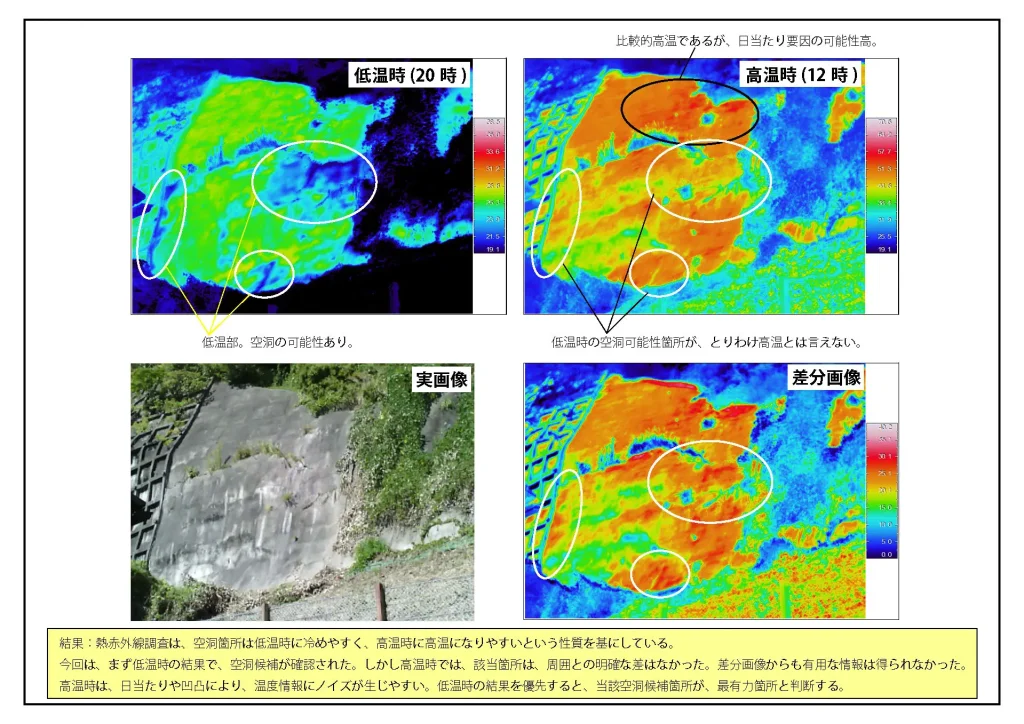

熱赤外線調査の結果表例

・弾性波探査、電気探査

現地調査で得られた、変状箇所、打音不良箇所、地形の形状、崩壊跡、コア位置、不安定プロックの位置などを、簡潔かつ明瞭に表現し『ひと目で理解できる』形に工夫して作成します。

報告書は現場ご担当者様がすぐに活用できる、見栄え・完成度の高いものをご提供いたします。

【報告書内容】

・総括コメント

・平面図、断面図、展開図、鳥瞰図

・熱赤外線調査結果図、コア抜き調査写真

・調査写真台帳….etc

現地調査した法面を、真横からの断面で見た形で表現した図面。

現地調査した法面を、斜面に対して正面から見た形で表現した図面。

高い位置から見下ろしたような視点で表現した図面。

熱赤外線カメラで撮影した図面を用い、同一箇所を時間帯を変えて複数回撮影し、法面の温度差を表した図面。

削孔、コア抜きによる写真付き調査データ。吹付厚、孔底画像による空洞化状況、ピンポール貫入深さなどを記載。

異常箇所の写真と状況説明を記載。

作業手順を詳しく記載した技術資料です。

ダウンロードしてご覧ください。

当社では、高い技術力とやる気あふれるスタッフによって、コストパフォーマンスの高い点検・調査を提供しています。

お客様のご予算を第一に考え、限られた予算内でも最善の工夫を施し、常にご満足いただける成果をお届けしています。

「予算が厳しいから」といってお断りすることはありません。むしろ、厳しい条件下こそ工夫と技術の発揮しどころと考えています。

詳細な費用については、お気軽にお問い合わせください。

点検結果整理は、ご要望に応じて幅広く対応いたします

【概算見積りの例】

• 概算費用:高さ(m)+幅(m)×0.5万円

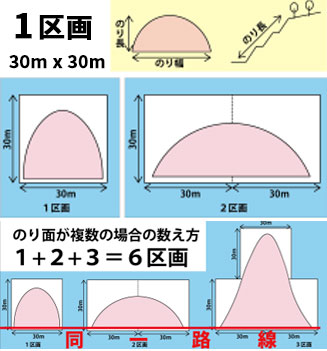

• 複数ののり面を点検する場合は、30m四方を1区画(10万円~)として算定

未確定の予算にも対応可能です。

具体的な費用については、お気軽にご相談ください。

Q. 通行規制は必要ですか?

A. 現場状況により変わりますが、原則不要です。

Q. 保険や安全管理はどうなっていますか?

A. 労災保険完備、創業以来35年間無事故の実績があります。

Q. 雨天時の作業は可能ですか?

A. ロープで安全を確保しているため、少々の雨風では作業可能です。

Q. 納期はどの程度ですか?

A. ご要望に合わせて柔軟に対応いたします。

Qアンカーとかロックボルトは?

A.一個ずつ、打音したり、手で触れて、損傷や緩み等、異常がないかを確認します。

Q.ポケット式ロックネットがあってもロープアクセスできるのでしょうか?

A.やや高度な技術となりますが、大丈夫です。打音調査や必要に応じたコア抜き調査もできます。

Q.モルタルの割れ目から草木が繁茂している場合でもロープアクセスできるのでしょうか?

A.これもやや高度な技術となりますが、当社のスタッフでしたら、全く問題なく、大丈夫です。